Svante Pääbo和尼安德特人骨架复制品。(credit:Karsten Möbius)

马克斯·普朗克进化人类学研究所所长斯万特·佩博(Svante Pääbo)教授因其在古人类基因组和人类进化方面的发现,于2022年获得诺贝尔生理学或医学奖。他在尼安德特人和丹尼索瓦人的古基因组和相关研究做出了开创性的工作,为理解这些远古人类与现代人类的关系、理解人类起源做出了卓越贡献。

近期,《国家科学评论》(National Science Review, NSR)对Pääbo教授进行了一次采访,以了解他追踪古代人类基因组、从DNA证据重建人类进化和迁徙历史方面的有趣工作。Pääbo教授还对古基因组研究领域进行了评述,并对年轻研究人员提出建议:跟随兴趣,并准备尝试一些疯狂的事情。

重建人类进化史

NSR:您对古DNA的研究是从木乃伊开始的。您现在还对这种干燥的样品感兴趣吗?

Pääbo:现在我专注于研究已灭绝的人类(如丹尼索瓦人、尼安德特人)和早期现代人的DNA,所使用主要样品是骨骼,以及考古遗址中的沉积物。其他一些研究人员还在研究埃及和其他地方的木乃伊遗骸。事实证明,从这些遗骸中提取DNA通常是非常困难的。我在20世纪80年代初提取的第一批木乃伊DNA,可以肯定是来自现代人的污染。

NSR:从骨骼/沉积物中提取DNA比从木乃伊中提取DNA更容易吗?

Pääbo:事实上,对于决定DNA长期保存的因素,我们的了解非常有限。酸性条件是不利的,对矿物的吸附可能有助于DNA保存——但是还有我们不清楚的其他因素也起着重要作用。

NSR:您的团队有许多关于尼安德特人和丹尼索瓦人古基因组的重要发现。目前,我们对它们的基因组了解多少?未来的研究方向是什么?

Pääbo:我们已经获得了一些高质量的尼安德特人基因组,但还只有一个丹尼索瓦人基因组。我所说的“高质量”是指,对于基因组中能够与来自古代骨骼的短DNA片段相匹配的所有部分,每个位点平均能被至少30个短片段覆盖。这意味着我们可以确定一些细节,例如,一个个体只从父母一方遗传了某个突变。而对于基因组中多次出现的序列,我们的了解要少得多,因为我们无法将短片段与它们进行匹配。对于它们,我们只能得到某一重复序列存在多少拷贝的统计结果。

我们还有大量质量较低的尼安德特人基因组。这意味着我们能够重建他们历史的主要框架。在未来,我们一定会获得更多的基因组信息,并加深对这些人种的历史的了解。很可能,我们会对它们的生物学特征有更多了解。例如,如果能更多地了解他们在生理上与现代人有何不同,那将是一件非常有趣的事情。

NSR:请简要介绍一下人类进化和迁徙的最新模型。

Pääbo:现代人类在非洲进化产生,并从那里迁徙到世界各地。在这个过程中,他们与存在于欧亚大陆的其他早期人类杂交,特别是欧亚大陆西部的尼安德特人和欧亚大陆东部的丹尼索瓦人。这些杂交的结果是,现在非洲以外的人的基因组中有1%或2%来自尼安德特人,而亚洲人还携带着丹尼索瓦人的基因。在我看来,这个通用模型已被当今大多数研究人员所接受。

NSR:您如何看待“走出非洲假说”和“多地区起源假说”之间的争论?

Pääbo:灭绝古人类的基因组表明,严格的“走出非洲”模型是不正确的,因为更早期人类对今天人类的基因组有贡献。然而严格的“多地区起源假说”同样也是不正确的,因为从进化的角度来看,当今人类的绝大多数基因突变都是最近才从非洲产生的。

在法国Caune de l’Arago遗址,Svante Pääbo指示所采集的沉积物样本的位置,该样本来自45万年前的地层。(credit:Christian Perrenoud)

NSR:现代人为何“获胜”?尼安德特人、丹尼索瓦人和其他古人类为何灭绝?我们从基因组中学到了什么?

Pääbo:这是我们还没有明确答案的重大问题之一。一个有趣的观察是,在4万年前就生活着相当多的现代人类,而那是尼安德特人还存在的时候。从他们的家谱往上数几代,就会有尼安德特人亲戚。这让我们想到,尼安德特人消失的一个原因可能仅仅是因为现代人的数量更多,所以当他们与数量较少的尼安德特人混合时,后者就“消失”了。显然,真正的答案会更加复杂,但这很可能是现代人类取代其他群体的一个主要原因。所以问题就变成了,为什么现代人类数量会更多……

古基因组学研究

NSR:古基因组测序最困难的部分是什么?是污染的控制吗?这个问题已经得到基本解决了吗?

Pääbo:污染确实是一个主要问题。我们现在已经在很大程度上知道该如何处理污染了——通过实验室预防措施,通过检查DNA中随时间积累的化学修饰,以及其他方法。另一个困难的部分是如何更好地提取和操作在古代标本中保存下来的通常非常微量的DNA。在这方面,仍有改进的余地。

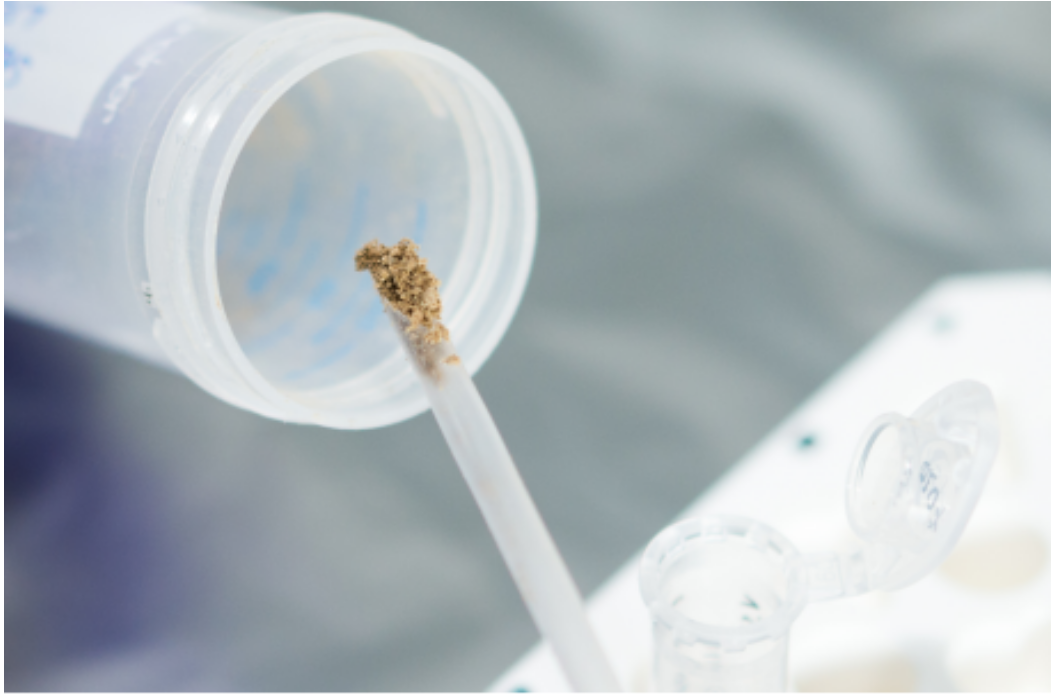

研究人员Viviane Slon正在准备用于DNA提取的沉积物样本。(credit:Sylvio Tüpke)

NSR:古人类基因组学领域的下一个突破可能是什么?

Pääbo:我们有许多尼安德特人的化石,它们都来自西亚和欧洲。相比之下,我们所拥有的丹尼索瓦人化石非常少,所以我们不知道他们生活在哪里,也不知道他们长什么样。但它们很可能广泛分布在亚洲地区,因为他们为今天生活在亚洲的所有人的祖先贡献了基因。一个可能会发现丹尼索瓦人化石的地方是中国。甚至可能在今天的中国的博物馆里,就保存着丹尼索瓦人的化石。

NSR:除了人类之外,古动物基因组研究进展如何?最近有什么有趣的发现吗?

Pääbo:有很多研究组都做了有趣的工作,例如关于永久冻土中的猛犸象和马类的研究,这可以追溯到很久以前,还有关于棕熊和北极熊历史的研究。这些研究可以和对考古沉积物中植物和动物DNA的研究相结合,揭示环境和生态系统是如何随着时间的推移而变化的。

来自驯养动物和植物的古DNA也非常有趣,它们可以告诉我们过去的人类是如何驯养不同的动物的,以及这些物种是如何在人类群体中传播的。

NSR:古生物学家通常很会“讲故事”。但有时,基于相同的证据,可以讲述出不同的故事。你对这个问题有什么评论?

Pääbo:我只想说,我们一直都努力的去清晰地阐明,我们手头的数据能够明确说明什么,而哪些又是解释甚至是推测。当然,我们不应该忘记的是,我们对过去的理解永远都不会完整,未来的发现可能会颠覆目前的理解。

其他问题

NSR:获得诺贝尔奖给您的生活和研究带来了哪些变化?

Pääbo:一个主要的变化是我几乎每天都会收到大量的活动邀请。要拒绝这么多慷慨而有趣的邀请让我感觉很遗憾。除此之外,我尽最大努力继续我的生活和研究,就像获奖之前一样。

NSR:您目前的研究兴趣是什么?有什么有趣的发现可以分享吗?

Pääbo:我的一个梦想是理解现代人与尼安德特人和丹尼索瓦人在功能上的差异。在古人类基因组中,有一些突变是今天许多人,甚至是所有人所共有的。我们在利用小鼠和细胞体系,去理解这些突变的生物学影响。

NSR:您似乎很擅长在其他人都认为前提条件不充分时,就去推进一项研究。比如你在博士期间,没有告诉你的导师就去做了木乃伊基因测序。这种能力是你成功的关键之一吗?

Pääbo:我不确定。好的一点可能是,要准备好去尝试一些疯狂的事情。很多尝试都会失败,但有时你会很幸运,能够获得可以继续研究下去的发现。当然这需要与其他更可能产出成果的项目相平衡。

NSR:请给年轻的研究人员一些建议。

Pääbo:这是一个我最近经常被问到又很难回答的问题。一个建议是要跟随你的兴趣。如果你对所做的事情感兴趣,你至少在工作的过程中会很开心,而且对于喜欢的事情,你通常也会更擅长。

NSR:你和中国科学家有合作吗?

Pääbo:我们与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(IVPP)有长期合作,这要归功于我的一位中国学生付巧妹,她在我这里获得了博士学位。她是一名非常有才华的学生,现在是一名非常有才华的研究者。我们协助她和IVPP的同事启动了一个古DNA实验室,并和他们一起合作做了一些很棒的项目。